(Erschienen März 2019 in DIE ZEIT)

An einem Januarabend sitze ich in einer weißen Limousine am Ufer des Arkansas-River. Der Mann am Steuer fragt: „Ist es okay für dich, wenn ich ein Gebet spreche?“ Das ist es, vollkommen okay sogar. Wir halten uns an den Händen, er betet laut für mich, und nach dem gemeinsamen Amen überreiche ich ihm ein Glas Leberwurst und eines mit Wildpastete, mitgebracht und kühl gehalten den ganzen weiten Weg aus Muxall, Schleswig-Holstein, bis hierher nach North Little Rock, Arkansas. Dass unser Wiedersehen so gemütlich werden würde, hatte ich gehofft. Sicher war ich mir auf dem langen Weg dorthin aber nicht immer.

Mein Weg hatte in Kalifornien begonnen. Am Flughafen von Los Angeles lade ich Zelt, Schlafsack, Kocher und Gepäck in einen Mietwagen und kaufe in einem Großsupermarkt, was ich noch brauche für die Fahrt Richtung Osten.

Nach ein paar Stunden halte ich in der Mojave National Preserve an, steige auf 200 Meter hohe Dünen und starre, Norddeutschland ausatmend, auf schroffe Berge. Ich errichte mein Zelt vor einer Wand aus Lavafels und wandere durch enge Canyons. Unbeschreibliche Wüstenlandschaft mit Kakteen und Gras und Schlangenwarnschildern breitet sich vor mir aus.

Etwas entfernt grasen Pferde. Kein Mensch außer mir. Deshalb traue ich mich, ein paar Western-Klassiker vor mich hin zu singen. Und nach und nach kommen die Pferde tatsächlich näher. Ich quassle ein bisschen mit einem jungen, honigfarbenen Hengst, schneide ihm einige Kletten aus der Mähne, und er legt seinen Kopf auf meine Schulter. Die Sonne steht tief, der Pferdekopf und mein Hut werfen lange Schatten auf dem kargen Boden, und ich bin hin und weg von all der Schönheit und der Nähe zu diesem Tier. Was für eine großartige Idee – diese Reise! Sie wird mich in den nächsten Tagen zu dem Mann in der weißen Limousine bringen.

Als wir uns das erste Mal begegneten, war ich sechzehn Jahre alt und hatte gerade den Realschulabschluss gemacht. Bis zum Beginn meiner Ausbildung waren es noch fast fünf Monate. Die wollte ich in den USA verbringen. Ich flog nach New York, nahm den Greyhound-Bus bis Richmond, Virginia, und fuhr von dort per Anhalter hinüber nach Kalifornien und auf nordwärts führenden Wegen zurück an die Ostküste. Auf dieser ersten Reise nahmen Studenten mich mit auf ihrem Weg zu Partys oder Hausfrauen mit ihren Einkäufen, Ölfeld-Arbeiter auf den Pritschen ihrer Pick-up-Trucks, alte Menschen, junge Menschen, weiße, schwarze, lateinamerikanische, manche für eine Stunde, andere für Hunderte Meilen.

Zwei Namen aus all den Begegnungen sind mir hängen geblieben: Frank Felton aus Alta, Wyoming, und Fred A. Conner aus Greenwood, Mississippi. Bei ihm, seiner Frau und den beiden Söhnen, Garrick, damals 13, und Keith, 11, blieb ich für eine Nacht. Während der Fahrt nach Hause kaute Mr. Conner ununterbrochen auf etwas herum. Außerdem führte er in Abständen eine Blechdose an seinen linken, mir abgewandten Mundwinkel. Dann gab es ein merkwürdig pfeifendes Geräusch, etwa „Pffft“, bloß satter, gehaltvoller. Ich mochte gar nicht hinsehen. Hatte der Mann was an der Lunge? Ich hatte schon alte Männer Blut in Taschentücher spucken sehen. Später erst begriff ich, dass Mr. Conner ein Freund des Kautabaks war und auf diese Weise den Kautabaksaft loswurde.

Vor einigen Jahren schrieb Garrick, der ältere Sohn, mich auf Facebook an. Er fragte, ob ich der Deutsche von damals sei. Als ich bejahte, brachte er mich up to date: Garrick ist heute verheiratet, hat zwei Kinder und ist Pastor in einer Gemeinde der Southern Baptists in North Little Rock, Arkansas. Er stellt regelmäßig Beiträge online. Meistens geht es dabei um religiöse Themen. Aber selbst in Bemerkungen zum Wetter oder bei Bildkommentaren von Bergwanderungen kommen doch fast immer noch Gott, Jesus oder wenigstens die Bibel ins Spiel.

Ich bin kein Baptist und kein Pastor, und ich weiß nicht, wie das ist, wenn tiefer Glaube und grundfeste Gewissheit das ganze Leben durchdringen. Daher schreckte mich Garricks jesuanischer Eifer zunächst ab. Dann wurde ich neugierig und fragte ihn, ob wir uns nicht wiedersehen könnten, wenn ich in der Nähe sei. Er antwortete augenblicklich und entzückend einladend.

Diese erste Nacht im Zelt in Kalifornien ist rattenkalt. Ich rede mir ein, dass ich nicht leicht friere, aber es nützt nichts. Um ein Uhr morgens koche ich mir den ersten Kaffee des Tages. Im Supermarkt hatte ich mich für die billigste Instant-Sorte entschieden. Ich schlürfe die Plörre, die im Thermobecher schneller kalt wird, als ich Geschmack hineinfantasieren kann, und denke: Was für eine bescheuerte Idee, diese Reise! Zu welchem Wiedersehen bin ich hier eigentlich unterwegs? Mit meiner Unfähigkeit, mit Anfang fünfzig einen altersgerechten Urlaub zu organisieren?

Ich packe mein Zeug zusammen. Und ja, der Sternenhimmel ist imposant, so weit von den Lichtern der Städte. Nicht lange, und ich fahre auf dem Interstate Highway 40 in den Sonnenaufgang. Schon beim ersten Lichtschimmer fühle ich mich übermäßig beschenkt fürs Frieren.

Auch auf der Anhalterreise damals gab es reichlich unbequeme Nächte und verregnete Stunden des Herumstehens. Es gab Hunger und immer wieder die Frage: Wieso mach ich so einen Scheiß? Warum bin ich nicht wie die anderen nach Spanien ins Hotel gefahren? Aber stets hielt irgendwann ein warmes Auto, gab mir jemand ein Sandwich aus, erhob sich die Sonne spektakulär vom Horizont, vergaß ich beim Blick ins Land, was mir fehlen könnte.

Die Straße zieht durch den Norden der Südweststaaten. Nach den Bergen Kaliforniens öffnet sich das Land Arizonas. Tafelberge stehen als Erosionsreste in weit geschwungenen Grasebenen, gepunktet von einzelnen kleinen Kiefern. Im Osten des Bundesstaates verschwinden die Berge, und die Ebene rollt in alle Richtungen, bis sich neue Berge aus dem Land stemmen.

Ich halte in Sanders an einer Tankstelle, sie liegt gerade noch in der Navajo-Reservation. Vorm Gebäude parkt ein Polizei-Pick-up-Truck, auf den Türen das Siegel des Apache-County. Nach dem Tanken betrete ich den Laden. Allein fahren ist großartig, aber manchmal will ich trotzdem Menschen sehen. Bei der Anhalterei hatte ich ständig mit Leuten zu tun.

An manchen Tagen ging es mir mächtig auf den Senkel, zehn-, zwanzigmal meine Geschichte zu erzählen. Doch ich lernte Wörter, die im Englischunterricht nicht vorkommen, und Dinge über das Leben in diesem Land, die man in Büchern nicht findet. Wer damals zum Beispiel siebzig Jahre alt und aus Oklahoma war, hatte als Kind die Depression und die Sandstürme und die Flucht der kleinen Farmer nach Kalifornien miterlebt.

Mein Gastgeber, Mr. Conner, warnte mich noch davor, bei Schwarzen mitzufahren. Wir fuhren seinerzeit durch eine heruntergekommene Siedlung am Waldesrand. Wer seinen Vorgarten nicht pflegt, fährt auch nicht achtsam Auto, war Conners Logik, und bestimmt meinte er das nicht explizit rassistisch, es war für ihn einfach, wie es war. Zu mir – dem Europäer – waren all diese Menschen entzückend.

Ich mache diese zweite Reise jetzt auch, um zu sehen, ob die USA immer noch mein Reiseland sind oder ob Trump und seine Einmauerfantasien mir alles vergällen. Es gab Momente in den letzten ein, zwei Jahren, da dachte ich bestürzt: Die nehmen mir mein Amerika weg.

Die Verkäuferinnen im Laden, die Köche in der Imbiss-Abteilung sind offenbar „native Americans“. Ich weiß, so muss man das ausdrücken, aber ich mag das Wort nicht. Im Kopf sage ich „Indianer“, bis ich weiß, ob einer Navajo oder Chiricahua oder aus einer anderen Volksgruppe ist. Ich nehme mir Kaffee, setze mich und schaue ihnen super-unauffällig zu, wie sie Kaugummi über den Scanner ziehen, Fleisch auf dem Grill wenden oder ihren Burger essen – zum Beispiel der Polizist zwei Tische weiter.

Am liebsten würde ich so lange starren, bis mich endlich jemand auf eine Friedenspfeife einlädt. Ich bin nämlich nie aus der Cowboy-und-Indianer-Phase herausgewachsen. Bei denen konnte ich mir das Romantisieren nicht abgewöhnen. Sehe ich einen Menschen, der wie ein native American aussieht, muss ich aufpassen, dass ich mir nicht selbst zurufe: „Guck mal, ein Indianer!“

Der Polizist schaut aus wie ein echt harter Knochen, vollkommen ernst, schwarze Augen, klein, drahtig, sprungbereit. Den möchte ich nicht auf meiner Spur haben, wenn ich Scheiße baue. An Indianer-Polizisten kann ich mich von meiner Anhalterreise her nicht erinnern. Manchmal hielten Dorf-Sheriffs neben mir und erklärten, ich dürfe dort nicht stehen, und ihre Sätze begannen immer mit einem gedehnten „Son“ als Ansprache. Sie waren bestimmt, aber gutmütig, und manche trugen zur Uniform ihre privaten, reich verzierten Westernstiefel statt unauffälligen Einheitsschuhwerks. Ihre Autos waren noch keine hochgerüsteten Robocop-Kampfstände, und manche Sheriffs nahmen mich sogar ein Stück mit.

Ich rolle weiter durch New Mexico, dann durch Texas. Immer wieder muss ich anhalten, weil der Blick so unfassbar weit ist. Dann schaue ich in die Ferne, will losgehen oder noch lieber reiten und in diesen Ebenen verschwinden. Sie machen mich ein bisschen wehmütig, aber ich habe noch nicht ergründen können, warum.

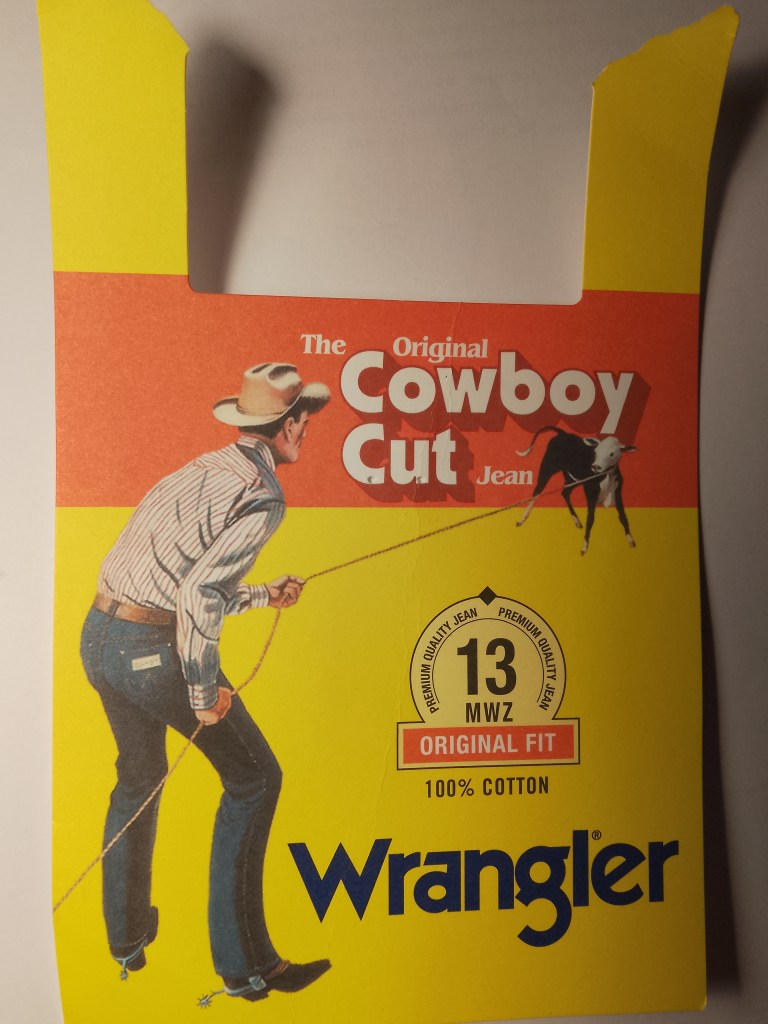

Nach der ersten Nacht im Zelt schlafe ich bloß noch im Auto. Sehe ich neben der Straße einen Westernladen, halte ich kurz, denn man kann nicht oft genug Hüte probieren und über Stiefelleder streichen. Die Cowboy-Jeans schlechthin, die 13MWZ von Wrangler, ist übrigens immer noch für 20 bis 25 Dollar zu haben. Aus Städtersicht sitzt sie absurd hoch, mit dem Bund fast am Bauchnabel, aber das interessiert hier draußen niemanden und ist einfach bequemer im Sattel.

Bloß wenn ich an das Treffen mit Garrick denke, wird mir mulmig. Was, wenn wir uns nichts zu sagen haben? Was, wenn er auf Facebook jovial, in echt aber ein erzkonservativer Prediger ist, vielleicht sogar ein Trump-Fan?

In Arkansas verlasse ich die Autobahn. Lande am Ende auf einer Piste durch Sumpf- und Waldland. Meine Orientierung ist flöten gegangen. Es wird dunkel. Dann habe ich auch noch einen Platten. Während ich den Reifen wechsle, zirpt und bellt, schleicht und gluckert es im Unterholz und aus dem Morast. Ganz kurz frage ich mich, ob mir jetzt gleich etwas widerfährt, das später als die wahre Geschichte eines verschwundenen Touristen in der 4. Staffel von True Detective erzählt werden wird.

Damals als Anhalter wäre mir auch beinah etwas Schreckliches passiert. Oben in Montana hatte mich ein Mann mitgenommen und zum Abendessen mit seiner Familie eingeladen. Er hatte zwei Töchter. Ich bekam eine Couch im Wintergarten als Schlafstatt und ruhte schon, da schob sich etwas unter meine Decke. Es war eine der Töchter, und aus der Art ihrer Annäherung konnte selbst ich schließen, wonach ihr der Sinn stand. Ich wurde zu Eis.

Zwar bemerkte ich, wie hübsch sie in ihrem weißen Nachthemd aussah, und ahnte, wie verlockend diese Begegnung werden könnte. Ich war zu jener Zeit aber noch gänzlich unberührt. Und ich dachte: Wie alt ist sie wohl? Ob legal oder nicht: Daddy würde das hier nicht mögen – und wer weiß, ob der nicht gleich die Flinte vom Haken nimmt? Da erwachte ich aus der Starre, zog mich an, raffte meine Sachen zusammen, rannte zur Straße und schöpfte erst in den Dakotas wieder Atem.

Unbeschadet entkomme ich diesmal dem Hinterland von Arkansas und lande schließlich in North Little Rock, gleich gegenüber von Little Rock auf der anderen Seite des Flusses. In der Lobby eines Hotels warte ich auf Garrick. Ein anderer Gast fragt, ob ich auch wegen der Convention in der Stadt sei. Ich erzähle ihm meinen Reisegrund. Eine weiße Limousine dreht eine Runde über den Parkplatz.

„Nun, dann kommt hier dein Pastor“, sagt mein Gegenüber.

„Nee, glaube ich nicht. Garrick scheint ein Familienmensch zu sein, und er hat einen Hund, der fährt bestimmt einen Van.“

„Süden, Stadt, Pastor: Glaub mir, das ist dein Mann.“

Es ist Garrick. Und meine Gesprächssorgen hätte ich mir sparen können. Garrick beginnt mit einem zweifachen „Gut, dich zu sehen!“, und es ist tatsächlich vom Fleck weg gut, ihn zu sehen. Wir gehen über den Fluss nach Downtown Little Rock und essen Mittag in einem Sandwichladen.

Wie erinnerst du dich?

„Ich kam nach Hause vom Klavierunterricht, und da saß ein Typ aus Deutschland mit merkwürdigem Akzent mit meinen Eltern in der Küche.“

Ich erinnere mich an zwei kleine Jungs, die mich fragten, welche Fahrräder es gebe in Deutschland und welche Sorten Hunde, in singendem Südstaatenakzent, der selbst einzelne Vokale so lange dehnt, bis er sie diphthongieren kann. Diese spezielle Note hat sich bei Garrick durch Uni und Umzug leider abgeschliffen.

Erstaunlich und großartig, dass du mich auf Facebook gefunden hast.

„Großartig, aber nicht erstaunlich: Ich hatte mir deinen Namen gemerkt und ihn im Suchfeld eingegeben.“

Warum war ihm mein Name all die Jahre im Gedächtnis geblieben? Zufall?

„Ich glaube nicht an Zufälle. Sollte ich auch wohl besser nicht, als Pastor.“

Was dann?

„Vorsehung, Bestimmung. Oder ganz etwas anderes, was wir nicht erkennen, Gott aber schon. Bis in jeden unserer Schritte und Gedanken hinein. Daran glaube ich.“

Ich deute vorsichtig meinen Kummer mit dem aktuellen Amerika an. Und siehe, der Pastor und ich sind auf einer Linie. Der öffentliche Ton, die Beschimpfungen, das Ausgrenzen, das Auseinanderdriften – Garrick findet das ebenso fürchterlich wie ich. Er bleibt ruhig und höflich und klar, auch als er über Abtreibungen spricht. Er ist vollkommen dagegen, ich bin da Feminist. Aber am Ende bringt er mich tatsächlich dazu, seine Position ein bisschen besser zu verstehen.

So fühle ich mich bereichert und spüre überhaupt keine Distanz zu diesem Mann, den ich doch eigentlich nicht kenne. Mir kommt in den Kopf, wir könnten doch wandern gehen und Kanu fahren und dabei weiterplaudern. Aber Garrick hat seinen freien Tag für unsere Verabredung geopfert, und mehr Zeit gibt es nicht.

Wir fahren zu Garricks Kirche: Tausend Schäfchen, fünf Pastoren. Garrick ist Discipleship-Pastor, verantwortlich für alles, was den Gläubigen zu einer noch innigeren Beziehung zu Jesus verhilft. Er organisiert Bibelstudiengruppen und dergleichen, außerdem macht er Ehe- und Familientherapieberatung.

„Die meisten Probleme gibt es doch, weil die Leute zu hohe Ansprüche stellen an das Leben und an die Ehe: Alle wollen auf den höchsten Berg, und dann soll sich möglichst das Leben mit allen Facetten ununterbrochen auf dem Gipfel abspielen. Ich sage dann dies: An jedem Berg gibt es eine Baumgrenze, und oberhalb wächst kaum etwas. Der große Teil des Lebens findet nun einmal in den Tälern statt, wo die Flüsse das Land fruchtbar machen. Klettert auf den Gipfel, genießt den Ausblick, kommt heil herunter – aber sucht das dauernde Glück in den Tälern.“

Im großen Gottesdienst-Saal, der aussieht wie ein Theater mit Reihen kuscheliger Klappsessel, die Bühne voller Instrumente für ein ganzes Orchester, spielt Garrick mir am Piano ein Lied vor. Er sagt bewegt, auf diesem Instrument sei bei einem Gedenkgottesdienst für 9/11 gespielt worden, bevor es hierhergeriet. Ich finde, das Klavier ist ein schwieriges Instrument, es neigt dazu, in meinem Kopf allzu schräg zu klimpern. Aber das hier rührt mich wirklich.

Nach dem gemeinsamen Gebet im Auto verabschieden wir uns herrlich unsentimental. Ich packe sofort und fahre in die Nacht, diesmal auf einer südlicheren Route, auf der I 10.

In El Paso, Texas, denke ich schlaffröstelnd an einer Tankstelle: Ist nun bald mal gut mit dem vielen Fahren. In Marana, Arizona, stolpere ich in ein Rodeo. Mädchen treten im Stangenslalom gegeneinander an, Väter in Wranglers 13MWZ feuern sie an. Auf einer kalifornischen Passhöhe hat die Border-Patrol einen Kontrollposten eingerichtet. Zwei Beamte stehen in der Nacht vor einem riesigen Heizlüfter. Ich öffne Beifahrer- und Fahrerfenster. Von rechts weht kalte Winterbergluft herein, von links eine Luft heiß wie im Wüstenwind.

Ich denke, jetzt an die Küste, rauf nach Norden, rüber nach Montana und dann runter an die mexikanische Grenze – noch fünf, sechs Wochen wären schon schön.

Hinterlasse einen Kommentar