Es war einmal Corona und wir durften kaum reisen und nach langer Pause fragten sie, ob ich nicht doch wieder einmal wegfahren wolle und ich sah schon Berge und roch schon Pferde und hörte schon fremden Zungenschlag und endlich verrieten sie mir das Ziel und ich fuhr also in den Spreewald, wo alles geschlossen hatte wegen dieser Viren und dann wurde es doch oder deshalb toll. Erschien 2021 in DIE ZEIT.

Hier als Audio für die Lesefaulen:

Der Eisvogel kommt ganz plötzlich von hinten angeflattert, und mit ihm ein Gedanke: Mein Vater liebte Eisvögel. Ich habe aber keine Ahnung, was genau er an ihnen mochte, ich habe ihn nie gefragt. Also betrachte ich den Gedanken nur kurz, lasse ihn fortfliegen und gleite weiter. Es ist ein Wintertag, ich paddele im Spreewald, mein zweiter Tag auf diesen Wassern und in dieser Landschaft. Längst habe ich mich daran gewöhnt, dass in der Stille und dem gleichmäßigen Fluss nicht mehr viele Gedanken kommen und sie nicht lange bleiben.

Paddeln im Winter, da kann man zuerst über kalte Hände und Füße nachdenken und über viele Schichten Klamotten; ich denke zuerst an Stille, an weniger Menschen unterwegs, an weniger Reize, in die ich mich dann besser hineinsinken lassen kann. Ich bin leider kein Physiker, aber mir scheint Wasser im Winter mitunter langsamer zu fließen: Ich schaue in Paddelpausen gern zu, wie vom ruhenden Paddelblatt letzte Tropfen ins Wasser fallen und sich das Kleine im Großen auflöst. Im Winter scheinen sie das noch zeitlupiger zu machen.

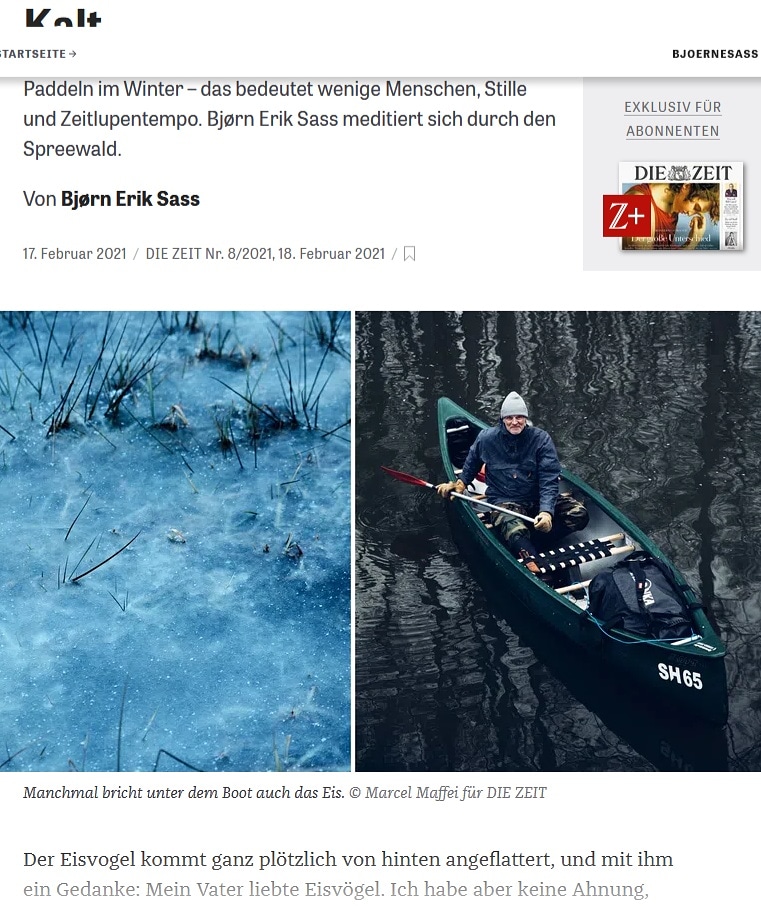

Ich starte an einem Samstagmorgen in der Nähe des Ortes Burg, ziemlich in der Mitte des Spreewalds, tief im Osten Brandenburgs. Gerade einmal dreißig Schritte von meiner Schlafstatt liegen an einem schmalen Kanal Kajaks und Kanus. In besser besuchten Zeiten bestimmt alle immerzu ausgebucht. Jetzt bin ich der Einzige, der paddelt.

Mit dem ersten Tageslicht verlade ich mein Gepäck auf ein Kanu mit dem Modellnamen „Trapper“, befestige gut erreichbar einen Thermobecher Kaffee in seiner Halterung, steige ein und stoße mich ab. Es knistert neben mir. Vielleicht müsste es „knirschen“ heißen, denn was dort bricht, ist Eis. Mir kommt es aber eher wie ein Knistern vor, das Eis ist kaum dicker als Geschenkfolie. Und irgendwie fühlt es sich auch an, als packte ich mir mit dem werdenden Tag ein Geschenk aus: ein Wochenende im Boot.

Zwei Paddelschläge, und ich bin an der ersten Kreuzung, beschildert wie anderswo Straßen. Das ist auch gut so, es gibt hier mit den Fließen, den natürlichen Seitenarmen der Spree, und den künstlichen Kanälen fast 1000 Kilometer Wasserwege, auf denen ich mich sensationell verfahren könnte. Und ich habe ja eine klare Route, am Samstag über Alt Zauche nach Lübben, am Sonntag nach Lübbenau, zusammen etwa 40 Kilometer. Also steuere ich an der Kreuzung nach links. Von ihrem Frühstückstisch zwanzig Meter entfernt winkt mir aus einem Haus eine weißhaarige Dame zu. Ich nicke zurück. Noch weiß ich nicht, dass sie für eine ganze Weile mein intensivster Sozialkontakt bleiben wird, aber allzu engagiert winken könnte ich ohnehin nicht, dazu müsste ich eine Hand vom Paddel nehmen, und wie leicht geriete ich dadurch aus der Spur, und wie stümperhaft sähe das aus.

Ich fahre an Häusern vorbei, die alle noch zum weit verstreuten Burg gehören, an sehr alten Häusern mit Fachwerk und gekreuzten Schlangenköpfen auf den Firsten und an nicht ganz so alten; an einigen Ausflugslokalen und Hotels, alle mit Stegen für Paddler und Touristenkähne, nun alle unbesucht. Und dann reißt die Besiedelung ab, und der Wald übernimmt, dichter Wald auf Land, das sich nur knapp über das Wasser hebt. Ich fahre mit der Strömung, aber auch mit ihr nicht schnell, vielleicht so, wie ein Fußgänger auf festem Boden vorwärtskommt. Beim Start war es schon still, und es wird immer stiller, auch durch die gleichmäßige Bewegung, die Ruhe in den Körper und ins Gemüt bringt.

Ich mag Kanus, und ich mag Kajaks. Kajaks habe ich am liebsten als Boot für große Gewässer, um weite Strecken schnell zurückzulegen, ein Kanu dagegen, um meinem inneren wilden Mann Beschäftigung und Richtung zu geben. Ein Baum, der ein Kanu werden will, muss den Wald verlassen, und so ähnlich gilt das vielleicht auch für Menschen, wenn sie ihren Zweck und ihre Richtung finden wollen. Was etwa wäre die Expedition von Lewis und Clark durch den US-amerikanischen Nordwesten ohne Kanus gewesen? Um mich diesem Entdeckergeist zu nähern, habe ich neben den Kaffeebecher auf das Sitzbrett vor mir auch ein Beil im Lederfutteral und ein Jagdmesser geschnallt. Das sieht zweifelsfrei stark aus und ist eventuell albern, vollkommen klar; aber manchmal sind die Dinge, die wir auf Reisen zusätzlich mit uns tragen, gar kein Ballast, auch wenn wir sie nicht nutzen – manchmal machen sie uns leichter und erfüllter, allein weil sie da sind, und dann sind sie ihr Gewicht ja mehr als wert.

Es schneit. Der fallende Schnee spiegelt sich in der Wasseroberfläche, und es wirkt, als falle Schnee nach unten und gleichzeitig nach oben. Ein Kormoran steigt lautlos auf, Enten quaken, Krähen krächzen. Sonst ist wenig zu hören. Manchmal lichtet sich der Wald zu moorigen, von Schilf gesäumten Niederungen. Ich bin zum ersten Mal in dieser Landschaft, ich kannte sie bisher nur aus den Spreewald-Fernsehkrimis.

Im Sommer muss es in diesem Fluss- und Sumpfland riesige Mückenschwärme geben. Wie gut, dass ich jetzt hier bin. Ich biege aus einem größeren in ein kleineres, kurvenreicheres Fließ. Fahre friedlich vor mich hin, schlürfe Kaffee, und dann bricht ungefähr fünfzig Meter vor mir irgendetwas aus dem Wald, stürzt sich ins Wasser, sprudelt und spritzt, springt ans andere Ufer und verschwindet im Unterholz. Mit dem verwehenden Schreck bilde ich mir fest ein, das war ein Rudel Damwild. Gleichzeitig denke ich, Schwachsinn, so etwas würden die doch nicht tun. Dann erreiche ich die Stelle, das flache Wasser ist noch aufgewühlt und schlammig, und ich kehre zurück zur Damwildtheorie. Doch sicher bin ich mir nicht, vielleicht wollte ich auch nur Wild sehen, und der Wald hat mir dieses unscharfe Bild vor die Linse geschoben.

Der Trapper läuft gut, ich sitze bequem und komme mühelos voran. Mittags steige ich an Land, packe meinen Campingkocher aus und mache Reis mit Dosenzeug, ein bisschen aus Appetit, mehr noch fürs Camping- und Draußengefühl. Neben dem Ufer verläuft ein Pfad, daneben steht eine Tafel. Ich wische den Schnee beiseite. „Rast am Nordfließ“ lese ich dort, weil Theodor Fontane einst ebenfalls genau hier wandernd innehielt, und dazu diese Verse von ihm: „Und daß dem Netze dieser Spree-Kanäle / Nichts von dem Zauber von Venedig fehle / Durchfurcht das endlos wirre Flußrevier / in seinem Kahn der Spreewald-Gondolier.“

Ein Stück weiter komme ich an die erste Schleuse. Mit sicherem Blick erkenne ich, dass sie für den Selbstbedienungsbetrieb ausgelegt ist. Es gibt Hebel, um Klappen in den Schleusentoren zu öffnen und damit den Wasserniveauausgleich herzustellen. Sogar Schilder sind angebracht für „Zu“ und „Auf“. Die Hebel sind auch wunderbar leichtgängig. Weiterhin gibt es an den Toren Stangen, sie aufzuziehen. An denen ziehe ich. Und ziehe. Stemme mich mit allem Gewicht in Zugrichtung. Aber nüscht, das Ding muss kaputt sein. Also trage ich das Boot und all das Gepäck halt um die Schleuse herum. Ist überhaupt nicht schwer. Das würde ich am liebsten ganz laut dazusagen. Denn ausgerechnet jetzt gibt es doch andere Menschen, zwei Wanderinnen. Sie machen eine Stullenpause und schauen mir zu: „Geht die Schleuse nicht? Die muss doch gehen. Eigentlich funktioniert die immer. Wird ja regelmäßig kontrolliert.“ Ich bin doch nicht zu blöd für die Technik? Um die Stromschnellen von Great Falls, heute Montana, auf ihrem Weg den Missouri stromaufwärts zu umgehen, brauchten Lewis und Clark und ihre Leute 31 Tage, für 29 Kilometer. Die nutzten auch keine Schleuse, will ich sagen, steige aber lieber ein und paddele wortlos weiter.

Und dann biege ich falsch ab und gerate über noch so eine Schleuse, die wohl genauso kaputt ist wie die erste, auf den Nordumfluter. Dieser Wasserlauf hat nicht nur einen weniger hübschen Namen als die bisherigen, die Weidenfließ, Storchgraben, Malxe und Eichenfließ hießen, er ist auch weniger hübsch: ein endlos langer, gerader, ziemlich breiter Kanal. Und er liegt nicht im Wald, sondern ungeschützt zwischen freien Flächen. Der Wind kommt schräg von vorn und drückt das Boot aus der Spur, wenn ich nicht permanent gegenhalte. Kein naturversunkenes Voranfließen mehr. Ich schwitze stark. Ich fluche laut. Erst nach ein paar Stunden kann ich mich über die Untere Alt Zaucher Spree auf die Hauptspree einfädeln – endlich wieder Wald und ruhiges Dahingleiten.

Hat natürlich ein bisschen länger gedauert als geplant, es wird schon dunkel. Eigentlich wollte ich längst in meinem Zelt sitzen und warme Suppe schlürfen. Stattdessen setze ich die Stirnlampe auf. Wie sich durch die Dunkelheit noch mehr Ruhe über dieses Land senkt, das ist mindestens so zauberhaft wie eine frühe Schüssel Tomatenrahm. Dann tauchen Lichter auf, Häuser, ich kann Menschen sprechen hören und die Hunde, die sie ausführen, bellen. Aus einem Garten kommen warme Töne wie von Klangschalen oder Gongs, ich gleite zurück in die Zivilisation, aber sie sieht mich nicht. Auf dem Campingplatz am Rand von Lübben bin ich der einzige Gast.

Und was macht man als Winterpaddler abends im Zelt? Ich könnte dick eingemummelt in einem der beiden Bücher lesen, die ich dabeihabe. Passend wäre auch, die Ereignisse des Tages in meinem ledergebundenen Notizbuch aufzuschreiben. Stattdessen schlafe ich etwa zur Sandmännchen-Sendezeit ein, erschöpft vom Paddeln, heruntergebracht von der Ruhe des Tages.

Der erste selbst gekochte Kaffee und eine Packung Kekse noch im Schlafsack sind am Morgen so gemütlich, dass ich eine Weile gegen das Aufstehen kämpfe. Weil die Nacht aber so früh begann, bin ich trotzdem mit dem ersten Licht auf dem Wasser. Ich verlasse Lübben wieder über die Hauptspree. Stromaufwärts geht es nun nach Lübbenau, 15 Kilometer, falls ich mich nicht verfahre; die Strömung ist so sacht, dass sie kaum bremst. Das Paddeln fühlt sich noch schöner an als gestern, als hätten das Boot und der Fluss und ich uns nun zusammen warm gemacht und einen Rhythmus gefunden, als könnte das nie unbequem oder zu anstrengend werden. Aus Lübben klingen mir Kirchenglocken hinterher, schon nicht mehr voll und rund, sondern flach und diffus, weit entfernt durch Wald und Fluss. In diesem frühen Licht auf diesem ruhigen Stück Wasser mit dem Paddel das Kanu so mühelos voranzubringen ist grandios, ist Aufbruch, Abenteuer, Frieden, die gute Sorte Einsamkeit – und alles zusammen ist wohl schlicht so etwas wie Magie und tiefes Glück. Wäre nicht Winter, wären dies nicht besondere Zeiten, wie anders wäre es hier. Ich würde es nicht so sehen können wie jetzt.

Gleichzeitig störe ich die Ruhe ringsum: Kormorane steigen auf, Enten, Schwäne. All die mühsam angefressene Winterenergie, die das kostet, bloß weil ich hier durchwill. Nutrias, ein bisschen wie kleine Biber, nur mit dünnem, rundem Schwanz, beobachten mich und gehen in Deckung. In kleinen Buchten haben sich dünne Eisschichten gebildet. Wieder dieses Knistern, wenn ich das Boot daraus löse.

Nach dem Mittagessen, ebenfalls vom Campingkocher, erreiche ich noch eine Schleuse. Habe mich schon darauf eingestellt, dass die alle kaputt sind. Fummle trotzdem an den Hebeln, habe diesmal mehr Geduld, und siehe, nach einer Weile steht das Wasser im Kammerinneren genauso hoch wie im Flussteil, aus dem ich kam, und ich kann auch das flussobere Schleusentor problemlos öffnen. Ist doch angenehmer als die Schlepperei, denke ich. Gleichzeitig schleicht sich Reiseende-Wehmut heran, die Hälfte der zweiten Tagesstrecke habe ich geschafft, und nun weiß ich sogar, wie die Schleusen funktionieren. Könnte schon gern noch ein paar Tage so weitergehen.

Wenig später naht ein Boot von hinten, das erste andere Boot, ein Aluminium-Spreewaldkahn mit breitem, flachem Bug. Ein junger Mann steht darin. Zusätzlich zum kleinen E-Motor benutzt er ein langes Stakholz. Er trägt Arbeitsklamotten. Fischen? „Wäre bisschen schwierig ohne Angeln, oder?“ Bestimmt. Er weist mit dem Kopf in Richtung einer Rolle Metallgitter in seinem Kahn. „Biberschutz um die Bäume.“ Nickt und stakt etwas kräftiger fort, und ich bin wieder allein.

Und dann kommt von hinten dieser kleine Vogel angeflogen, mit glänzend blauem Rücken. Selbst ich erkenne, dass das ein Eisvogel ist, und ich denke daran, dass mein Vater Eisvögel liebte. Nicht die Eule, nicht den Adler, nein, den Eisvogel, keine Ahnung, warum, aber er benannte sogar alle seine Boote nach ihm. Mein Vater fuhr auch gerne Kanu, und wie ich fuhr er immer allein. Kurz kommt mir der Gedanke, dass es hübsch sein könnte, jetzt zusammen in diesem Boot auf der Spree zu sitzen und über den Eisvogel zu sprechen. Aber das wäre ja absurd, Sprechen würde die Winterpaddelruhe stören, dann wäre der ganze Zauber dahin.

Hinterlasse einen Kommentar